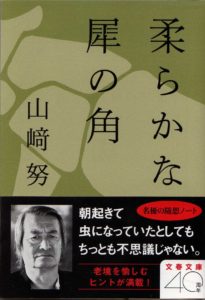

「柔らかな犀の角」

(山﨑努著、文春文庫)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167902353

山﨑努といえば、私にとっては映画「マルサの女」で、宮本信子演じる国税局査察部の査察官と相対じる、権藤が真っ先に浮かぶ。「タンポポ」でも、ラーメン屋店主の宮本を支え、成功した後はカッコよく去っていくトラック運転手・ゴローを演じていて、大好きだった。個人的には、いろんな役を演じられる、存在感ありありの怪優と常々称賛している。そういえば、「八つ墓村」でも1回見たら絶対忘れられない、夢に出て来そうな、強烈な役をやってましたっけ(笑)。

彼が週刊誌に連載していた、書評を1冊にまとめたのが本書。カバーしている本の範囲がめっぽう広いのもうれしいが、彼の文章が、肩に全然力が入っていなくて、あちらからこちらへ自由気まま、なのが意外でもあり、言葉は悪いけど、拾い物であった。

「まえがき」で、彼はタイトルの理由を自ら説明する。

「犀の角のようにただ独り歩め」というかっこいいフレーズが気に入っていた。若い頃のことだ。(中略)つまりあの勇ましい立派な角は、少なくとも喧嘩に関しては無用の長物。相手を威嚇するための張りぼてのようなものとか、まあ学問的にはそれなりの理由があるのかもしれないが、無用の長物としたほうが僕は愉しい。

(中略)薄暗い森を徘徊する鈍重な生きもの。巨体を維持するにはせっせと草を食まなければならない。忙しい。無用の角は邪魔だけど、でも、それがなければ犀じゃなくなる。ブタみたいになってしまう。角はきっと犀のプライドなのだ。ブッダの教えはともかくとして、これから僕はインドの犀に倣った暮らしをして残った時間を過ごしたいと思う。というわけで、「私の読書日記」を収めたこの本のタイトルを『柔らかな犀の角』とした。「ぶよぶよ」ではちょっと据りがわるいので「柔らかな」とアレンジした。

この説明からして、彼の自由な精神がよく表れていると思えて、うれしい。

それぞれの本の書評からも、随所にそうした喜びを個人的に感じている。

例えば、『いいかげんワールド』(眉村卓、出版芸術社)に関して。

捨てることが魔術のコツ。僕はまだまだ何かに縋っているな。「私」に倣って捨てる勇気を持とう。もっと身軽になろう。未だ経験したことのない解放のときがやってくるぞ。

『考えない人』(宮沢章夫、新潮社)。

肯を否、否を肯、悲劇を喜劇に、そのひっくり返し。くりかえしているうちに何が何だかわからなくなる。収拾がつかなくなる。そんな芝居が僕は好きだ。

『死言状』(山田風太郎、小学館文庫)。

息がなくなる寸前に洒落たメッセージを残す人がいる。海舟の「コレデオシマイ」は不朽の名作。そんなのはムリだが「サンキューとか」「じゃあな」ぐらいはさり気なく言ってみたい。

『マザコン』(角田光代、集英社文庫)。

ある老賢人がこんなことを語っていた。「毒」という字には「母」がいるぞ。男の子は母が死んでやっと一人前になるのさ。生きているうちはだめだね。とはいえ、おねしょに付き合ってくれた人の残像が消えて無くなることはない。

文末の解説で、池澤夏樹が言い切る。

かつての新聞書評などには何か誤解があって、書評というのは本の評価だと思っている人がいた。学者などに多いのだが、長所と短所を並べる。時には徹底的にこきおろす。違うのだ。書評というのは本を読む喜びを他の人と分かち合うことであって、だから自分が本当に気に入った本しか取り上げない。そのおもしろさをどう伝えるかに工夫を凝らす。すなわち山﨑書評は王道である。

ここに全てが凝縮されているような気がする。さすが作家の分析。本当に山﨑書評は読んでいて楽しく、本の面白さのエッセンスで溢れている。そして彼自身の老練な、しかし枠にとらわれない考え方がよく表れた、優れたエッセイでもある。その物の見方、おおいに共感します。この書評、また再開してくれないかな。自分もこんな文章が書きたい、と痛切に思った。