本日は、ヘルベルト・フォン・カラヤンの生誕110周年の日。

春期講習が無事ひと段落ついたので、僕はここでお休み。午後から、カラヤン指揮ベルリンフィルのチャイコフスキー『交響曲第6番 悲愴』を聴いた。1971年9月の録音である。

カラヤンは、生涯のうちに、この『悲愴』を7回録音した。今回は中でも取り分け、この1971年の盤を選んだのだ。それには、こんな理由があった。

先達て、大学時代の友人に手紙を書いた。以前の投稿で書いた、Oさんである。その手紙の中で、僕は、テオドール・クルレンツィス指揮ムジカエテルナ演奏の『悲愴』を、激賞して推した。

その手紙の中で僕は、この演奏は全く新しい世界観を切り開いている、といった様なことを書いたのである。それから暫くして、Oさんから返事が届いた。

Oさんの反応は、その演奏に驚き、心臓が抉られる様な感銘を受けた、という内容だった。それに加えて、「1971年9月録音の、カラヤン指揮の悲愴に匹敵する」とも評していた。

そこで、僕も、カラヤンの1971年の『悲愴』を、この機会に手に取って聴いてみたのである。トップの写真で中央右側に写っているのが、そのCDだ。

明快明晰で劇的な演奏だった。流石、カラヤン…。サウンドは特に、第1楽章の弦と管のクリアな高音域と、ときにズドンと来る重低音が良い。そして、4楽章のラストは、息が絶え入る様なフェードアウト。

一方で、幾つかの箇所のテンポ感が、僕の中のそれと若干合わないところがあり、そこがやや気になったかも…。でも、名演奏のひとつに挙げられるのでは、と思っている。

それから、カラヤンの評伝を久しぶりに読んだ。これは、丁度10年前、生誕100周年の年にNHKの番組テキストとして出版された。執筆者は『広告批評』の天野祐吉氏。

この評伝では、終生レコーディングに拘った「複製芸術家」としてのカラヤンについて論じている。カラヤンと同様、いやそれ以上に録音の現場に身を置いた、グレン・グールドを引き合いに出しながら。

やはり、カラヤンは偉大な、20世紀の音楽家であったと思う。クラシック音楽をここまで身近な音楽ジャンルに仕立てた、第一人者といって良いだろう。実に親しみやすく分かりやすい演奏と、映像映えするルックス。

加えて、テクノロジーに通暁し、デジタルレコーディングの導入も早かった。CDの規格はカラヤンの鶴の一声で決まったという都市伝説(?)まであるくらいなのだ。

さて、今世紀にはどの音楽家が、クラシック分野でカラヤンのような偉大な功績を残すだろうか?僕は今のところ、テオドール・クルレンツィスに期待を寄せている。

勿論、カラヤンとクルレンツィスとでは、音楽的な傾向は全く異なる。従って、直接的な後継者という意味合いではない。聴衆に対し、どのくらい多大な訴求力を持つことが出来るのか、期待するのはその点なのである。

…

午後には、うさぎを数日ぶりに外で遊ばせた。肌寒かったせいか、どうも余り活発ではない。時折、派手にジャンプしながら走ることはあるのだけれども、直ぐに木の下に入ってしまう。

どうも、暑くても、寒くても、うさぎはじっとしてしまうものなのである…。心地よく感じる気温のゾーンが、我々よりも遥かに狭いのだろうか。それとも、ただ疲れやすいだけ?

上の写真は、遠くの音に聞き耳を立てているところ。やや前傾姿勢になっているのが興味深くて撮った。例えば、僕が獣の真似をして「ウゥ〜」と低く唸ってみても、この様な聞き耳の状態になる。

僕は、こうして外でうさぎを遊ばせているときには、小さなラジオでFM放送のクラシック音楽を聴くことがある。番組内でソプラノの歌声など、高い音程の持続音が流れたときにも、うさぎは同様に警戒心を示すことがあるのだ。

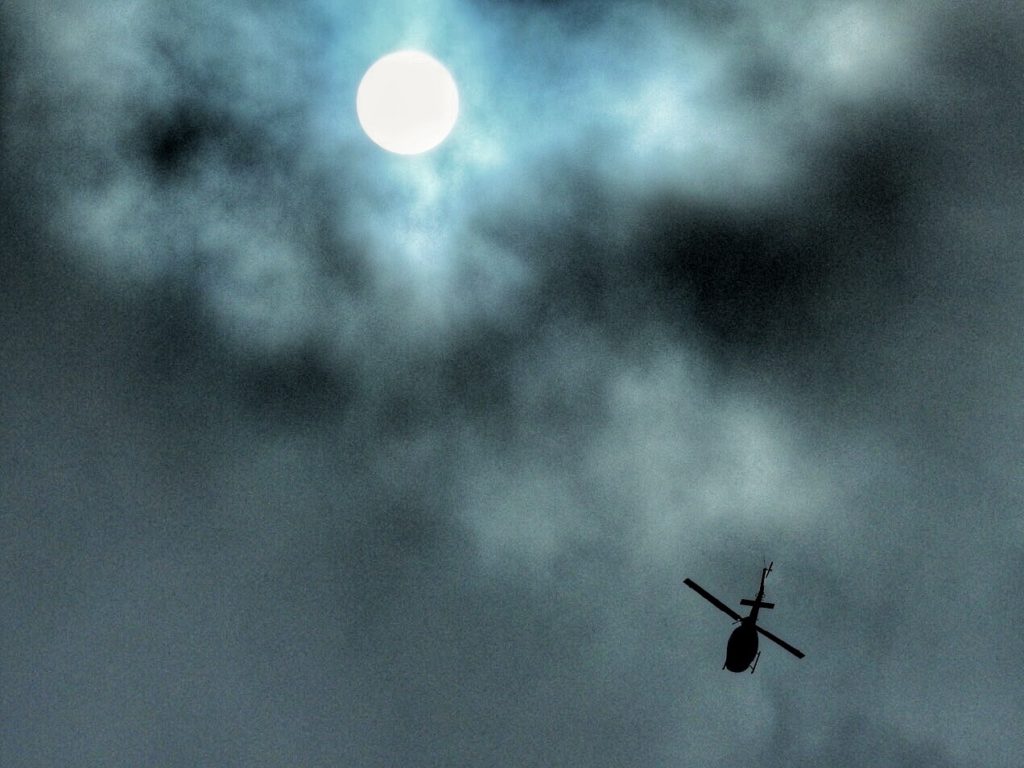

うさぎを見ている間、曇天を横切っていた自衛隊のヘリ。雲間からは、それを見守るように、太陽が白く覗いていた。前日までとは打って変わって、日当たりが少なく、気温の低い一日であった…。

…..